Come ho già scritto, nell’industria le vere e proprie rivoluzioni sono rare. L’avanzamento tecnologico avviene per passi successivi, anche se capita che la fortuna arrida a qualcuno tutta insieme. Non occorre meravigliarsi perciò se dallo studio di un orologio esclusivo e costoso com’è stato l’Eta Delirium (e derivati) ne discende il più grande successo pop della storia dell’orologeria: lo Swatch. Un successo tale da risollevare l’industria svizzera e farle voltare la pagina della crisi, a tal punto da portare il gruppo produttore a identificarsi con l’orologio stesso e ad assumerne quindi il nome: Swatch Group. Un successo così duraturo che non solo ancora oggi gli Swatch vengono venduti in milioni di esemplari all’anno, ma una parte del catalogo è tuttora basata sul progetto originale del 1982.

Pre-Swatch I: Delirium Vulgaris

Tralasciamo l’errore grammaticale latino (sarebbe Delirium vulgare) e torniamo a dove avevamo lasciato Eta nel capitolo precedente. L’industria svizzera con il Delirium Tremens si era ripresa lo scettro tecnologico dalle mani dei giapponesi, presentando la serie di orologi più sottili del mondo (da 1,98 fino a 0,98 mm). Questo primato era stato raggiunto eliminando la tradizionale separazione tra movimento e cassa e imperniando gli assi dei ruotismi direttamente sul fondello.

Data la natura esclusiva degli orologi, il pur notevole successo di vendite non aveva certo generato un flusso di cassa consistente. Ora si trattava, quindi, di passare all’incasso generando utili. Per farlo, la soluzione era applicare le tecnologie studiate su orologi realizzati con materiali economici, un basso numero di parti e con un grado di automazione tale da limitare al minimo i costi di assemblaggio. Saranno tutti problemi complessi da risolvere.

Eta si dedica così a trovare soluzioni. Va ricordato che all’interno del gruppo Asuag, per statuto, Eta si doveva occupare solo di movimenti senza produrre orologi finiti, per non entrare in concorrenza con i propri clienti. La scappatoia con cui giustificano questa produzione, come per il Delirium, sta nel fatto che movimento e orologio completo sono tutt’uno.

Il Direttore generale di Eta, Ernst Thomke, nel gennaio 1979 fissa le linee guida del progetto: tutto di plastica, non smontabile, non riparabile, impermeabile fino a 3 atm (basta e avanza), pila sostituibile dall’utente e, soprattutto, costo di produzione inferiore ai 10 franchi – pur producendo in Svizzera. Si capisce bene come quest’ultimo parametro sia la vera rivoluzione, essendo tutto il resto della tecnologia già stato inventato e non avendo particolari vette tecnologiche da raggiungere. Per arrivare all’obiettivo occorre superare alcuni punti fermi dell’orologeria svizzera, come la riparabilità.

All’interno nel Gruppo pare che nessuno sia in grado di realizzare niente del genere. Nel luglio 1979 ci prova Esa, progettando un orologio con cassa rettangolare di 34 x 30 x 4 mm con movimento separato: in sostanza, mancano tutte le specifiche dell’idea originaria. Il progetto è in stallo, quando si presentano due ingegneri di Eta, Elmar Mock e Jacques Müller.

Due padri

Elmar Mock, uscito dalla Scuola di orologeria di Bienne, era entrato in Eta nel 1976. Su impulso dell’allora Direttore Fritz Scholl iniziò a interessarsi dello stampaggio a iniezione di precisione della plastica, che già all’epoca rappresentava il futuro. Si fece dare un anno sabbatico per studiare la materia in una scuola tecnica di Windisch, nell’est della Svizzera. Comprò anche una piccola macchina per stampaggio, che fu letteralmente nascosta nell’attico dell’edificio di Eta. Nel 1978 tornò col titolo di ingegnere plastico (si potrebbe discutere a lungo sui titoli accademici al di fuori dell’Italia…). Nel frattempo Scholl aveva lasciato il posto a Thomke, che gli assegnò tre persone e lo incoraggiò a proseguire con gli esperimenti sullo stampaggio a iniezione.

Jacques Müller, invece, era cresciuto a Tavannes, nel sud della Svizzera. Dal momento che era indeciso tra diventare chirurgo o pilota, si era iscritto alla Scuola tecnica di microtecnologia di Saint-Imier, dove si era laureato nel 1968. Nutriva un certo disprezzo per gli orologiai perché, a suo dire, non capivano la fisica che sottostava a quanto facevano. Dal momento che da quelle parti difficilmente trovi un lavoro non attinente al settore, era entrato in Ebauches Tavannes, una dépendance di Ebauches SA, con l’idea di andarsene entro 6 mesi. Che invece sono diventati 10 anni, nei quali ha progettato movimenti elettromeccanici ed elettronici. Alla chiusura dell’azienda (1978) è assunto in Eta. Conosce Mock durante una conferenza in Germania: in quell’occasione gli speech erano noiosi, e i due si trovano spesso al bar, dove vagheggiano di orologi di plastica. Sogni nei quali Mock pensa alla plastica e Müller ai movimenti.

Due ore per farsi dare mezzo milione

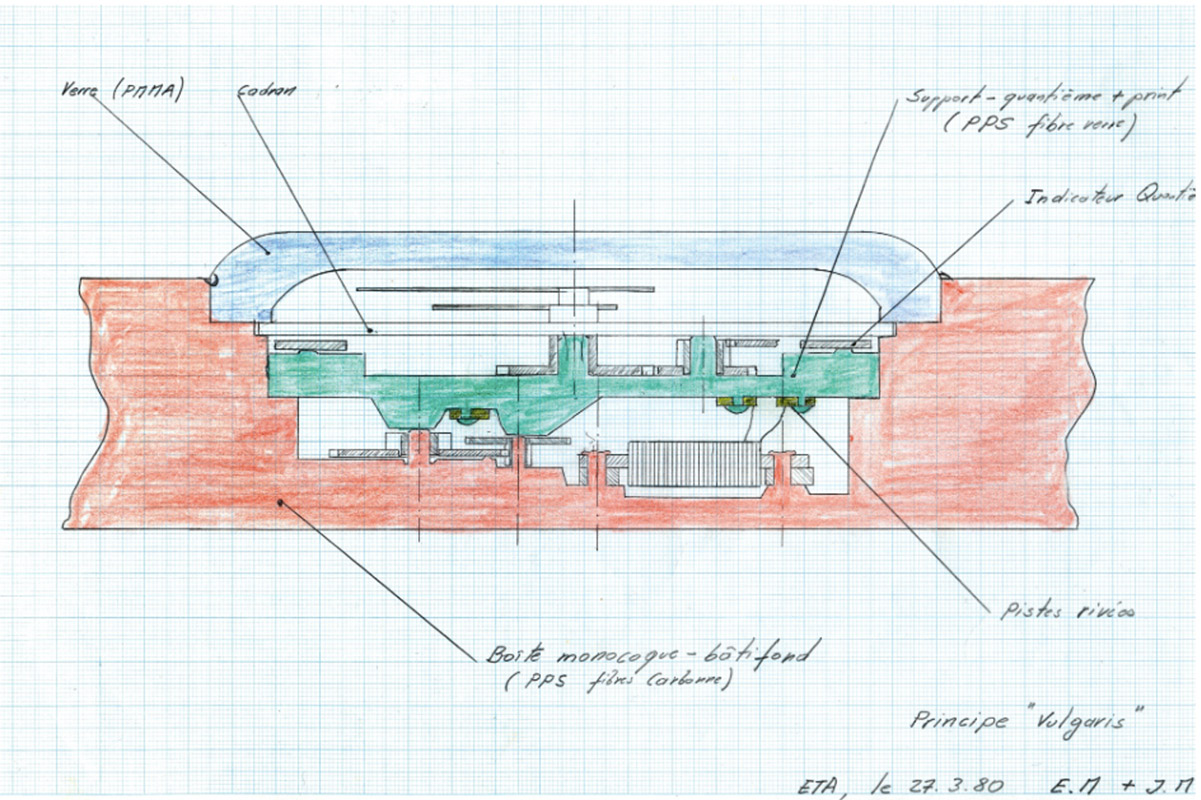

La piccola macchina per stampaggio si rivela presto insufficiente. Mock vorrebbe una macchina di alta precisione di produzione Netstal, il cui costo è di 500mila franchi svizzeri. Compila lo ziggurat di fogli necessario e inoltra la domanda. Quando Thomke se lo vede arrivare sulla scrivania, ovviamente vuole sapere a che serve e convoca Mock per le 13 del 27 marzo 1980. La segretaria informa Mock della riunione alle 11 dello stesso giorno.

Quest’ultimo si rende conto che deve trovare un buon motivo per giustificare l’acquisto e che ha due ore di tempo per farlo. Corre (letteralmente) nell’ufficio di Müller per buttare giù il progetto. Immaginano un orologio che si monta dal quadrante, con la cassa tutta d’un pezzo (monoblocco) che serve da ponte inferiore, un ponte intermedio di fibra di vetro che sostiene i ruotismi e il circuito, e un vetro di plexiglass incollato che fornisce rigidità e tenuta stagna all’insieme. Ecco: tra le 11 e le 13 del 27 marzo 1980 nasce lo Swatch.

Mock realizza un veloce disegno, se lo infila in tasca e vola da Thomke. Quest’ultimo gli domanda se per caso sia impazzito a chiedere tutti quei soldi. L’ingegnere plastico estrae il disegno dalla tasca e glielo mette sotto al naso. Il Direttore ci mette un attimo a capire che quell’uomo è un genio. Era riuscito dove molti altri avevano fallito, e avrebbe permesso a Eta di costruire l’intero orologio aggirando lo statuto perché il movimento ne era parte integrante.

Thomcke approva immediatamente l’acquisto del macchinario e concede loro 6 mesi di tempo per sviluppare dei prototipi funzionanti, sollevandoli al contempo da ogni altro incarico che avessero in quel momento e dando disposizione che rispondessero solo e soltanto a lui. Ordina anche all’intera Asuag di collaborare con loro. Collaborazione che perlopiù si concretizza, da parte degli altri specialisti, nel lasciarli soli con la scusa che la cosa non era fattibile. In quel periodo le aziende morivano come mosche e i posti di lavoro sparivano: nessuno voleva abbinare il proprio nome a un progetto ritenuto fallimentare.

L’effetto collaterale benefico fu che nessuno li intralciò: poterono lavorare 18 ore al giorno per 6 o 7 giorni a settimana. Per il 1° luglio 1980 avevano predisposto 8 varianti di Delirium Vulgaris che definivano le basi del progetto: cassa in Abs, vetro in plexiglas, pila da 1,5v e motore passo-passo Seiko-Lavet. La novità in questa fase è di eliminare il ponte intermedio in fibra e utilizzare invece lo statore del motore per imperniare gli assi dei ruotismi. Le ruote sarebbero state tutte volanti, senza ponte superiore, tranne che per il rotore.

Pre-Swatch II: Delirium Popularis

I due assegnano al progetto questo nuovo nome (e nuovo errore: la grammatica latina non era proprio il forte degli svizzeri). Nell’autunno 1980 arrivano al primo prototipo… che però gira al contrario e si ferma alla minima scossa. Thomke dà loro ulteriore tempo, durante il quale ridisegnano il calibro e sperimentano ogni sorta di plastica e di incastro o colla. Si arriva all’idea del coperchio posteriore per il vano pila apribile anche con una moneta, in modo che il cliente possa fare da sé. In realtà, anni dopo, si scoprirà che con quel costo così basso, all’esaurirsi della pila, gli utenti preferiscono cambiare l’intero orologio. Nel dicembre 1981, grazie all’essenziale consulenza del padre di Müller (che era un vero orologiaio e lavorava in Eterna, altro marchio della galassia Eta), si arriva ai primi 5 prototipi davvero funzionanti.

Il traguardo seguente è limare i costi e rendere il processo di assemblaggio del tutto automatizzato. A questo risultato si arrivò in realtà per passi successivi. Prima si automatizzò il montaggio del datario e della parte di rimessa all’ora, poi del motore e dei ruotismi e infine dell’assemblaggio finale. L’ultima operazione manuale rimasta, per lungo tempo, fu la saldatura dei fili della bobina alle piste provenienti dal chip. Per risparmiare, il circuito stampato non era un vero circuito stampato, ma una semplice griglia metallica che serviva sia da supporto per il chip, il quarzo e lo statore, sia da trasmissione elettrica.

Il chip proveniva inizialmente da Faselec e successivamente da Eem (Ebauches Electronic Marin); il plexiglas proveniva da Kyburz & Cie, le lancette da Universo, le batterie da Renata. Eta produceva tutto il resto. Curiosamente, il pezzo più costoso da produrre era la tige. Costava ben un franco svizzero, per via dell’estrema precisione di fresatura richiesta, all’epoca difficile da ottenere in una produzione automatizzata.

Per arrivare alla produzione e al lancio negli Stati Uniti per il 1982 si evita ogni complicazione: le varianti saranno solo con o senza datario. I primi 300 esemplari verranno comunque assemblati a mano per le prove “su strada”. Queste prove evidenzieranno problemi perlopiù alle plastiche e al cinturino. Una questione curiosa che viene fuori è un certo scarto nella precisione del quarzo: si scopre che la saldatura a ultrasuoni del vetro causa il distacco di microparticelle dalla metallizzazione della barretta del quarzo. Mock risolve la cosa realizzando una macchina che scuote “brutalmente” i quarzi prima del loro assemblaggio e taratura a 32.768 Hz. Il piccolo effetto collaterale è che circa il 30% di essi non sopravviveva al trattamento. Il che causò l’assottigliarsi delle scorte di magazzino dei quarzi prodotti “in casa” e costrinse a rifornirsi in Giappone.

I controlli qualità escogitati da Mock e Muller erano molti: dal momento che l’orologio non si poteva smontare, non c’era una seconda occasione per farlo funzionare. Un errore di produzione del disco data, per esempio, causò la perdita di 20mila orologi. Ogni orologio che tornava in garanzia era accuratamente smontato e analizzato alla ricerca dei problemi e delle relative soluzioni, che erano poi applicate alla catena di montaggio. In questo modo si ebbe una costante riduzione dei difetti di produzione.

Nasce lo Swatch

Nuovo e definitivo cambio di nome. Ormai siamo alle porte del lancio. C’è solo da risolvere il problema del costo: al momento uno Swatch costa 17 franchi, di cui 4 di assemblaggio. Thomke era un po’ alterato, e ordinò di arrivare a tutti i costi (è il caso di dirlo) a 10 franchi al pezzo. L’automazione dette i suoi frutti: il costo di assemblaggio scese a 0,3 franchi. Alla fine, saranno necessari 17 milioni di franchi di investimento per le linee produttive.

I 10mila esemplari approntati per il lancio americano erano però ancora assemblati a mano. Finalmente nel dicembre 1982 a Dallas, Texas, sono mostrati alla stampa. Sarebbe andato tutto bene, se non fosse che i colori e il design non erano il massimo. Si fa presente alla Casa madre che non erano orologi destinati al Terzo Mondo, ma ai Paesi industrializzati. Un team di Zurigo, composto da Jean e Kathy Robert, si mette al lavoro e fa miracoli: coqmparvero disegni e colori impensabili. La regola è rinnovare le collezioni ogni sei mesi.

Con questo nuovo aspetto il 1° marzo 1983 a Zurigo si tiene la presentazione europea. Il successo è incredibile e i negozi sono letteralmente svuotati. Lo Swatch diventa un oggetto da collezione, tanto che Eta deve dare alle stampe libri col catalogo completo e con i dettagli costruttivi. Da allora, le serie che si sono succedute non si contano, ma ancora oggi il 15% degli Swatch prodotti si basa sul design originale. Per il trentennale, nel 2013, risultavano prodotti oltre 400 milioni di esemplari, arrivando a venderne anche 23 milioni in un solo anno.

Per la Svizzera Swatch significa l’uscita dal tunnel. Nello stesso 1983, all’apice della crisi, le banche forzano alla fusione Ssih e Asuag per fare fronte alle rispettive difficoltà economiche. Nel 1985 nasce la Smh (Société suisse de microélectronique et d’horlogerie SA) e nel 1988 si completa il processo con l’evoluzione in Swatch Group. Con Nicolas G. Hayek a capo diventa il più grande gruppo orologiero al mondo, con 25mila dipendenti e quasi 7 miliardi di fatturato. Eppure, alla fine, l’innovazione che lo Swatch porta con sé è una sola: la produzione completamente automatizzata unita a un’estetica del tutto nuova.

Il modello col quale Swatch ha festeggiato il trentennale è paradigmatico di questo approccio. Il Sistem51 è un orologio meccanico a carica automatica composto esattamente da 51 componenti, tanti quanti il progetto originale del 1983 – che però era al quarzo. Risultato di 17 brevetti, con 90 ore di autonomia, è costituito da 5 moduli assemblati in maniera completamente automatica, tenuti insieme da una sola vite (per il rotore di carica) e sigillati in una cassa inapribile. Non è infatti prevista alcuna manutenzione per un orologio che esce dalle linee produttive senza che nessuna mano umana l’abbia toccato.