Partiamo da una domanda: perché mai gli orologi “eleganti” non hanno di solito la benché minima traccia di materiale luminescente? Eppure, conoscere l’ora di notte o comunque in condizioni di luce sfavorevole è utile, molto utile. La risposta sta nel contrasto fra la durata dei materiali luminescenti e il desiderio d’eternità dei produttori d’orologi. La ricerca d’eternità (ovviamente mai raggiunta, ma sognata da ogni tecnico) mal si concilia con la durata – ben più breve – dei materiali luminescenti. Compresi quelli attuali, che pure hanno vita lunga e priva di rischi per chi li realizza. Ma andiamo con ordine partendo da molto, molto lontano.

Prendete un imperatore cinese, Zhao Tai Zong, vissuto intorno all’anno Mille; un pittore come il Caravaggio, vissuto a cavallo del 1600; e un quadrante di un orologio prodotto a partire dal 1910/13. Ora provate a trovare una connessione fra le tre figure. Vi sorprenderà scoprire che il fil rouge è la fotoluminescenza, ovvero quei materiali o vernici che, col calare delle tenebre, si illuminano. Sebbene la storia della fluorescenza delle lancette e degli indici degli orologi sia abbastanza recente – i primi esperimenti sui Rolex e sui Panerai risalgono alla seconda decina del Novecento –, la ricerca per ottenere questo effetto luminoso notturno affonda le radici nel passato, per oltre un millennio.

La magia della giada (e dell’arsenico)

L’uso di sostanze opalescenti come giade e polveri di valva d’ostrica per realizzare pitture “luminose” è molto antico. Il primo documento in cui se ne parla è un editto dell’imperatore cinese Tai Zong (939/997), ora custodito presso il Palace Museum di Taipei a Taiwan. Che invita a indagare su una pittura rupestre presente sul muro di una caverna e visibile solo di notte. La mucca, questo il soggetto del disegno, era stata dipinta con pitture speciali a base di conchiglie di mare.

Passa per la chimica – la pittura è la grande arte della chimica dei materiali per creare colori duraturi – l’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). Un artista “maledetto”, secondo alcuni, in grado di preparare colori che gli consentivano di lavorare quasi al buio. Recenti ricerche hanno trovato materiali luminescenti, o meglio fotosensibili (argento, arsenico, zolfo, magnesio e iodio), nei suoi quadri. Le ricette di questi impasti, dal sapore alchemico, venivano tramandate dal Maestro ai primi pittori della scuola e si perdevano nel tempo. Ma mito, leggenda e verità si legano indissolubilmente ed è difficile trovarne i confini.

Prima dei materiali luminescenti

Tornando agli orologi, però, l’esigenza di conoscere l’ora in determinate situazioni è davvero antica. Quando ancora non esisteva alternativa agli orologi solari si potevano comunque avere informazioni sufficientemente precise usando candele graduate. Si legavano, ad esempio, fili colorati a specifiche candele. La regolarità degli intervalli consentiva di conoscere l’ora anche di notte con una discreta precisione. A parte queste candele notturne, le prostitute dell’antichità piantavano – sempre a distanze regolari – un po’ di chiodi in una candela e facevano pagare le proprie prestazioni anche in funzione del tempo (e dei chiodi) trascorsi dall’inizio del “commercio carnale”, come si diceva una volta. A ben vedere stiamo parlando di un lontanissimo progenitore dei cronografi…

Dopodiché con un salto temporale si passa all’alto Medioevo. Quando i monaci benedettini usavano – per i quotidiani periodi di preghiera – i cosiddetti “svegliarini”, considerati i primi orologi meccanici della storia. Ma lo svegliarino è un po’ invadente, con la sua vigorosa campanella. Si passa quindi a orologi da tavolo (o comodino) con il quadrante in carta o pergamena: all’interno basta mettere una candela per vedere in controluce l’ora anche di notte. Peccato che la candela illumini tutto l’ambiente e che abbia la pessima abitudine di dar fuoco all’orologio e alla stanza al minimo ondeggiar dell’aria.

Per aggirare questo problema nascono orologi molto complessi e quindi come al solito costosi. Al buio si tira una cordicella, posta sul fianco dell’orologio, e una serie di campanelle suonano tante volte quante sono le ore, le mezz’ore e talvolta anche i minuti. Gli antenati dei “ripetizione minuti”. Per qualche secolo, con alcune varianti tecniche e di dimensioni, rimasero l’unico sistema sicuro per conoscere l’ora al buio. Ovviamente sempre a prezzi da capogiro.

La scoperta del radio

Un mix di scienza ed esigenze belliche portò invece all’uso massiccio di materiali luminescenti (ma radioattivi) nel mondo dell’orologeria. La parola radioattività deriva proprio dal nome del radio, che fu scoperto dai coniugi Curie nel 1898, poi isolato come elemento puro nel 1902. In questo periodo si scoprirono anche le sue proprietà auto-luminose. Il materiale era troppo pericoloso per essere utilizzato non opportunamente. Si dovettero attendere alcuni anni prima di scoprire che i sali risultanti dall’esposizione a questi materiali “atomici” avevano una radioattività molto inferiore rispetto al minerale puro. Inferiore sì, ma non esente.

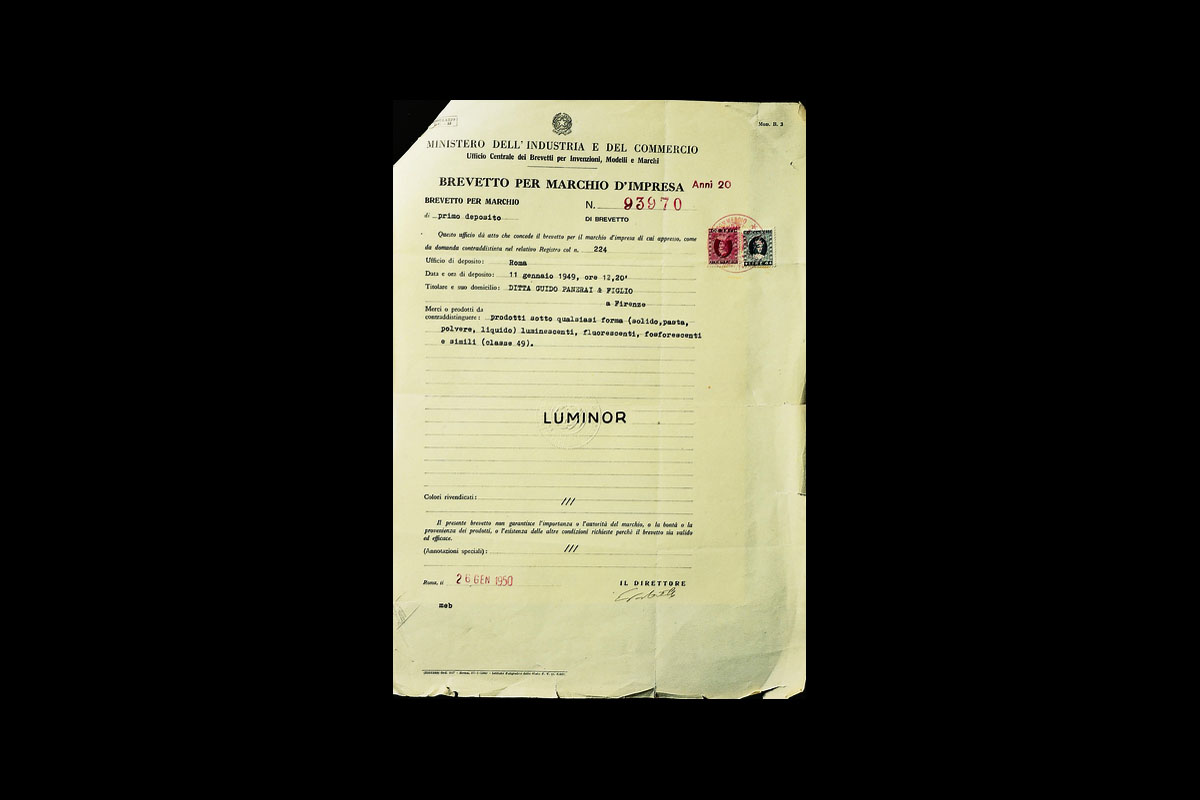

Se avete la fortuna di disporre di un Panerai del 1938 e lo ponete accanto a un contatore Geiger, quest’ultimo si attiverà segnando i livelli di radioattività. Gli esemplari di quell’epoca, per intenderci, utilizzavano una miscela di fosforo e materiale radioattivo chiamata Radiomir e brevettata da Guido Panerai. Il bromuro di radio, utilizzato in abbinamento con il solfuro di zinco, ha un tempo di decadimento di 1.622 anni. È l’emivita: il termine, mutuato dalla farmacologia, indica il tempo necessario affinché un materiale dimezzi il proprio potere. In questo caso, il potere di emettere luce. In altre parole, la fluorescenza e la radioattività sono praticamente eterne. Gli orologi erano relativamente sicuri per chi li indossava, poiché le radiazioni emesse dal radio erano schermate dalla cassa dell’orologio. Meno per chi li produceva.

Una pagina oscura

Le esigenze della guerra moderna avevano richiesto la conoscenza dell’ora esatta in qualunque momento della giornata. E avevano quindi dato impulso allo studio dei materiali luminescenti da utilizzare sui quadranti degli orologi. E alla loro produzione industriale. Erano principalmente le donne, scelte per la precisione, la pazienza e la cura del dettaglio, ad applicare con un pennello le sostanze radioattive su indici e lancette. Per renderne più fine il tratto, mettevano in bocca le setole del pennello e lo facevano girare tra le labbra fino a ottenere una punta sottilissima con cui applicare la vernice luminosa. In questo modo assumevano però di fatto grandi quantità di radio. E si condannavano inconsapevolmente ad atroci sofferenze per anemia, fratture alle ossa, problemi alla tiroide, necrosi alla mascella. Fino alla morte.

Nel 1927 un gruppo di operaie americane, soprannominate proprio Radium Girls, dimostrò la pericolosità del radio e riuscì a ottenere un risarcimento per danni alla salute dalla United States Radium Corporation, una delle principali aziende del settore. Nonostante ciò, il suo utilizzo fu prolungato fino agli anni ‘60. Solo dopo il 1968 fu completamente bandito. Una scelta resasi necessaria dopo che la commissione per l’energia atomica aveva fissato, alla fine degli anni ’50, i limiti di radioattività per gli oggetti manipolati da esseri umani.

L’avvento del trizio…

I limiti previsti costrinsero i costruttori di orologi ad adeguarsi e a cercare materliali luminescenti alternativi. Il radio venne sostituito dal trizio, un isotopo dell’idrogeno, presente in condizioni di pressione e temperatura normali sotto forma di gas, con un’emivita di 12,3 anni. Aveva il vantaggio di essere molto meno radioattivo, per questo all’inizio lo si conteneva in microscopici tubetti. Un’ulteriore sfida tecnologica per il mondo dell’orologeria. Il trizio però continuava a creare problemi di radioattività non tanto per chi indossava gli orologi, quanto per chi lavorava nei magazzini in cui venivano conservate le scorte necessarie per la loro produzione. Una pericolosità solo relativa, va detto, visto che le sue radiazioni non possono nemmeno penetrare la pelle umana.

L’incidente al reattore nucleare di Fukushima, nel 2011, ha contaminato l’acqua con grandi quantità e trizio, acqua che rischiò di finire in mare. Anche gli esperti dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) si preoccuparono ben poco dell’evento, visto che il trizio è appunto considerato scarsamente pericoloso per l’organismo umano, a meno che lo si inali o lo si ingerisca. E tuttavia quando alcune nazioni ne vietarono l’uso comune, l’orologeria svizzera decise di passare ad altri materiali luminescenti.

… e gli usi attuali

Ancora oggi il trizio non è stato del tutto abbandonato. Lo si ritrova per esempio da Luminox, che ha sviluppato l’esclusiva Luminox Light Technology (LLT). Una tecnologia capace di fornire luce costante 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per un massimo di 25 anni. Si tratta di un sistema di illuminazione auto-alimentato che utilizza minuscoli tubi di vetro borosilicato, rivestiti di un composto contenente fosforo e riempiti con trizio gassoso. Che subisce naturalmente un decadimento beta (una reazione nucleare spontanea che fa sì che un elemento chimico radioattivo si trasformi in un altro con diverso numero atomico) per diventare elio.

Mentre decade, il trizio emette un flusso costante di elettroni che vanno ad eccitare il fosforo, il quale a sua volta produce un bagliore basso e costante. Il tubicino è fuso con un laser a CO2 alla lunghezza desiderata, mentre il vetro borosilicato è scelto per l’ottima resistenza alla rottura. Il sistema quindi è assolutamente sicuro e fornisce visibilità continua, che dà il meglio di sé in condizioni di luce scarsa.

La svolta degli anni ’90

Una joint venture svizzero-giapponese guida la svolta degli anni ’90 che cambia definitivamente il “volto” degli orologi per traghettarli nel nuovo secolo. I due nomi che fanno la loro comparsa sul palcoscenico dei materiali luminescenti sono LumiNova e Super-LumiNova. Il loro utilizzo segna l’abbandono di materiali relativamente pericolosi per la salute, dagli alti costi di produzione e smaltimento; e l’adozione invece di soluzioni più semplici basate sulla fotoluminescenza. Sostanze che assorbono la luce, naturale o artificiale, e la “rilasciano” a buio.

Come funzionano? Nelle miscele luminescenti contenenti materiale radioattivo, l’effetto luminoso è creato dall’emissione di elettroni che attivano un altro componente della miscela e lo rendono luminoso. Le miscele fotoluminescenti invece assorbono gli elettroni dall’esterno e la riemettono. Un processo di carica e scarica che porta con sé un difetto: la luminosità diminuisce nel tempo e deve essere ricaricata dalla luce. Queste sostanze inoltre sono sensibili all’umidità, col rischio che i pigmenti si deteriorino e via via cambino colore. Tant’è che in alcune applicazioni militari o relative al campo della sicurezza permane l’uso del trizio.

Ad oggi, quasi tutta l’orologeria impiega la tecnologia Super-LumiNova basata sull’uso dell’alluminato di stronzio, spesso addizionato di coloranti che però ne modificano la durata. Con alcune eccezioni. Come le marche giapponesi che impiegano una miscela detta Lumibrite (luminosità verde) e Rolex che utilizza una sostanza detta Chromalight (luminosità blu).

Altri produttori utilizzano invece l’elettroluminescenza: una miscela di sostanze è attraversata da corrente elettrica, che la “attiva” fino ad emettere luce. In pratica, le indicazioni orarie sono rivestite da un conduttore elettrico e dal fosforo. Premendo un bottone, una leggera scarica elettrica parte dalla batteria e arriva al quadrante. Inutile dire che questa manovra riduce l’autonomia di funzionamento ed è quindi adottata da orologi al quarzo.