Giuseppe Zamboni è uno dei grandi italiani caduti nel “dimenticatoio” della storia. Un visionario capace di pensare e creare un orologio teoricamente perenne. Il suo merito è quello di aver perfezionato la pila a secco. Una pila simile – vi regaliamo una curiosità – alimenta anche l’Oxford Electric Bell, un campanello che suona ininterrottamente da 175 anni. Senza andare in Gran Bretagna, gli appassionati di curiosità storiche possono vedere i suoi cosiddetti pendoli e orologi “eterni” in vari musei in Italia. Per esempio ce n’è uno conservato nei Musei civici di Modena, che ha lavorato per circa 150 anni e poi si è esaurito. Da solo merita una visita ma, già che andate (verificate gli orari e le modalità di accesso), girate per le sale del museo alla riscoperta della nostra storia. Anche quotidiana.

Vi siete accordi di come spesso ci dimentichiamo del passato? Abituati a guardare l’orologio da polso che indossiamo, l’ultimo dei nostri pensieri è quello di guardare ai secoli in cui la misura del tempo era coinvolgente anche dal punto di vista fisico. Gli orologi meccanici – da tasca, “da persona” in senso lato, da tavolo o da carrozza, e prima ancora quelli da torre – avevano sempre avuto bisogno dell’intervento umano per poter funzionare. Perché il problema dell’energia, necessaria per alimentare il moto degli ingranaggi, richiedeva un impegno costante, talvolta perfino faticoso.

Del resto l’automatismo di carica negli orologi è una creazione che risale alla fine del Settecento – e coinvolge personalità geniali come Breguet o Perrelet. E all’epoca non a caso se ne parlava come di “orologi che si ricaricano da soli”. Ma si dovrà poi attendere addirittura il Novecento per poterne vedere la diffusione in larga scala. Come dire: l’altro ieri, se si considera la scala dell’evoluzione umana – e la misurazione del tempo è sempre stata un’esigenza primaria dell’uomo nella sua sfida alla natura. Riguardo agli orologi elettrici, invece, è solo nell’Ottocento, il secolo della corrente e del suo accumulo, che qualcosa si muove.

Buffo pensarlo, oggi. Oggi che guidiamo vetture elettriche e maneggiamo device elettronici, eppure siamo ancora a caccia di sistemi con cui ricaricare i nostri apparecchi. Come facevamo 20, 50, 100 anni fa. E oggi come allora c’è chi sogna il moto perpetuo. Ovvero dotare i motori elettrici di batterie che forniscano l’energia necessaria a lavorare per sempre. Quindi facciamo un passo indietro di due secoli alla scoperta di un sognatore. Partendo proprio da quelle pile che costituiscono la riserva di carica per far funzionare ogni oggetto portatile.

Inutile dire che le pile di quel genere non erano proprio come le intendiamo noi oggi. Erano una sovrapposizione di elementi metallici, avevano grandi dimensioni e potevano garantire una limitata durata ed energia. Le reminiscenze scolastiche ci riportano ad Alessandro Volta, ma se citassi Giuseppe Zamboni tutti strabuzzerebbero gli occhi. Ignoto ai più, per chi ama il mondo dell’orologeria l’abate Zamboni fu un piccolo-grande innovatore. Non che il suo interesse fosse effettivamente legato alla misurazione del tempo; ma il suo elettromotore perpetuo era di fatto un pendolo in oscillazione “perenne” fra due elettrodi collegati a pile di segno opposto. Ed ebbe come campo di applicazione proprio gli orologi.

Come quello appunto esposto nei Musei civici di Modena. All’apparenza è un tipico orologio stile Impero, composto da tre elementi che poggiano su una base leggermente arcuata: al centro l’orologio dal grande quadrante e dal vistoso pendolo rovesciato, ai lati due eleganti colonne. Queste colonne però non hanno semplicemente una valenza estetica: in realtà contengono le pile a secco realizzate da Giuseppe Zamboni. A quel tempo docente di fisica dell’allora Imperial Regio Liceo di Verona, ai nostri giorni Liceo ginnasio statale Scipione Maffei.

Se si potessero “sezionare” queste due colonne vi troveremmo migliaia di dischi di lamina d’argento alternati; dischi di una lega binaria di rame e zinco – usata in oreficeria e per decorare strumenti musicali – del diametro di circa 20 mm. Oppure dischi di carta argentata o dorata, carta con un sottile strato di zinco su un lato o spalmata di biossido di manganese. Questi dischi erano “schiacciati”, impilati all’interno di colonne di vetro e poi isolati con strati di pece greca, cera e vernice isolante. In cima si trovano due elettrodi.

Si tratta di un’evoluzione “a secco” – manca l’elettrolita liquido (acido solforico diluito) – della pila di Volta, con cui Giuseppe Zamboni comunque era in contatto epistolare. Del resto il personaggio era affiliato a numerose accademie scientifiche e inserito nel dibattito scientifico internazionale – come attestano tra l’altro numerosi viaggi in Italia e all’estero, a Roma come a Vienna, a Parigi come a Londra. Ma, per tornare al suo lavoro, meglio sarebbe parlare di un superamento della pila voltiana, in cui l’elettrolito consumava lo zinco del dischetto e lo rendeva inutilizzabile. Tant’è vero che la versione di pila dell’abate Zamboni riscosse un ampio successo ed ebbe notevole diffusione in Europa.

Come racconta lo stesso Zamboni: “… La colonna voltiana infatti per l’ossidamento de’ due metalli bagnati dalla soluzione acida e salsa, portava seco il germe della propria sua distruzione. Conduttore solido non poteva mettersi in luogo dell’acqua, che la sua forza elettromotrice avrebbe guastato: ciò appunto diceano espresso i principi teorici e gli studi sperimentali del Volta. Ma fra i corpi che, per contenere in sé alcuna traccia di umidità, danno qualche passaggio al flusso elettrico senza tuttavia nuocere ai metalli, era bene e non forse indarno cercare. E la tensione intanto (uscita quasi altrui di vista per la sua tenuità) non avrebbe potuto, pel men perfetto ufficio del conduttore, farsi a più doppi ingrandire sino a trarne qualche nuovo utile effetto?”.

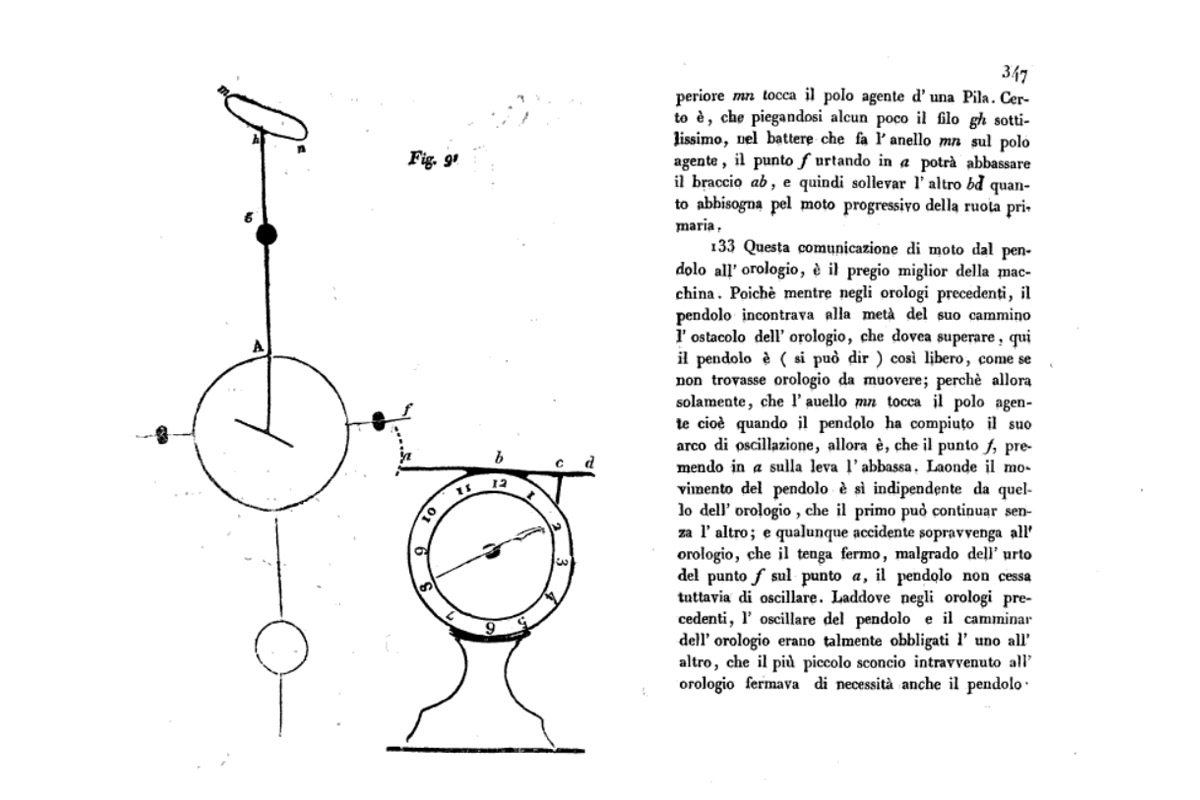

Come funziona l’orologio “perenne” di Giuseppe Zamboni? Il pendolo costruito in materiale conduttore è libero di oscillare tra i due elettrodi (due fili in testa alle colonne) che presentano polarità differenti. Quando la testa del pendolo si avvicina alla prima e la tocca, si carica della stessa polarità; siccome due cariche uguali si respingono, viene allontanata e quindi spinta verso l’altro polo, dove avviene lo stesso processo ma con polarità opposta. Se non ci fosse l’attrito questo movimento teoricamente potrebbe andare avanti all’infinito. Invece man mano le pile si scaricano e anche la velocità del battito scende: nel 1839 l’orologio compiva oscillazioni 95 al minuto, ma quasi un secolo dopo, nel 1932, le oscillazioni erano scese a 60. Niente moto perpetuo, insomma. Ma la ricerca dell’abate Zamboni merita comunque di essere ricordata.