Ma perché Ora Universale? Ne abbiamo citato il nome, abbiamo ormai capito che dire Heure Universelle è come dire Louis Cottier: proviamo a comprendere un po’ più nel dettaglio di cosa si tratta.

Per millenni l’umanità ha calcolato il tempo prendendo il mezzogiorno (astronomico) come l’istante in cui il Sole si trova esattamente nel punto più alto del cielo rispetto all’osservatore. Ora si potrebbe aprire una lunga disquisizione sui concetti di “Tempo Medio” e “Tempo Vero”, ma non è questa l’occasione per approfondire il discorso.

Qui ci basti ricordare che mentre noi vediamo il Sole in questo punto, ovviamente per chi sta più a Est (rispetto all’osservatore) il Sole ha già iniziato a declinare, mentre per chi sta più a Ovest non è ancora giunto al punto di massimo. Quindi stiamo necessariamente parlando di “Tempo Locale”.

Finché i trasporti erano lenti e gli spostamenti, pure, il problema era relativo. Si arrivava quando si arrivava, si chiedeva a uno del posto che ora fosse o si guardava un orologio su un campanile, si aggiustava il proprio orologio e il problema cessava. Chi spesso si spostava tra due città che non fossero sullo stesso meridiano, quindi che non condividessero l’ora locale, usava un orologio con doppio quadrante. Uno indicava l’orario sul fuso di riferimento, spesso quello di casa; l’altro veniva aggiustato all’arrivo sull’ora locale. Nella loro versione da tasca, questi esemplari erano spesso chiamati familiarmente “orologi del capitàno”.

Se c’è un problema, serve una soluzione

L’introduzione dei trasporti ferroviari, a partire dal XIX secolo, evidenziò drammaticamente la questione di un riferimento temporale condiviso. Merci e persone giravano assai più numerose che un tempo. Tenere allineati e coordinati orari ognuno impostato su un’ora locale era un’impresa impossibile. Nacque quindi il concetto di “fuso orario”, come oggi lo conosciamo.

Due fusi orari, abbiamo visto, erano gestibili. Ma come sarebbe stato possibile avere molte più informazioni? Conoscere in questo momento che ora fosse in tante altre città del mondo? Non era un capriccio: l’introduzione del telegrafo, che per primo consentì la trasmissione quasi istantanea delle informazioni, rendeva necessario sapere che ora fosse a casa del destinatario. Uomini d’affari, politici, decisori, diplomatici ne avevano veramente bisogno: era un’esigenza sentita.

L’Ora Universale di Cottier rispondeva egregiamente a questa necessità. Che fosse sulla scrivania, al polso o in tasca, mostrava con un colpo d’occhio l’ora del fuso di riferimento e al tempo stesso in un numero di capitali, in alcune versioni anche oltre 40 città diverse. Non si sorrida: siamo per abitudine inclini a pensare alle difficoltà meccaniche, ma un problema che fu per Cottier tutt’altro che secondario, all’epoca, fu quello della tecnologia (incisione, miniatura, stampa) con cui indicare i nomi delle capitali sulla lunetta. Scrivere in modo minuto e perfettamente leggibile, resistente all’usura di un orologio portato addosso, non era un gioco da ragazzi.

La versione base

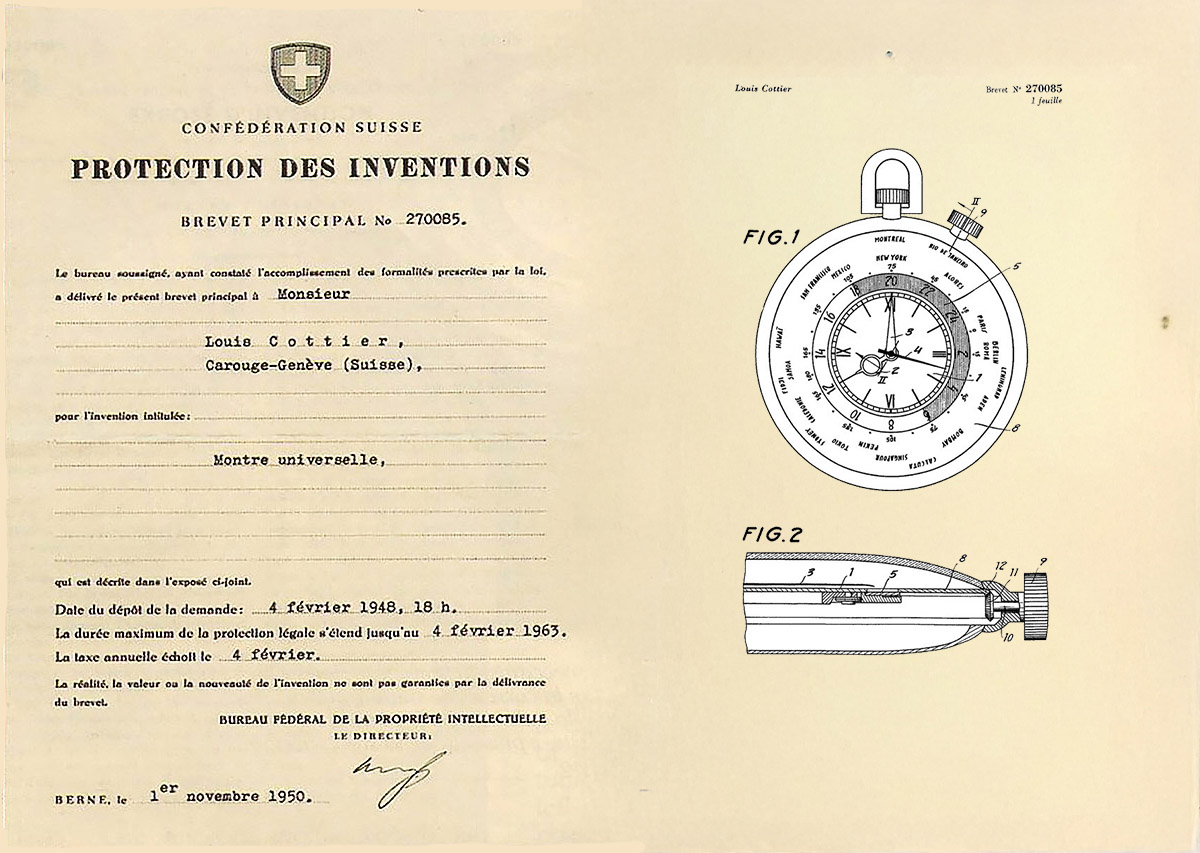

Ma cosa c’era, di così particolare, nella soluzione di Cottier dell’Ora Universale? Innanzitutto, una doverosa precisazione. L’idea di mostrare l’ora corrente in capitali o città importanti del mondo, su un medesimo quadrante, non era poi del tutto originale. Non siate delusi: non cercheremo lontano! Era di Emmanuel, il papà di Louis Cottier.

Da quanto apprendiamo dalle fonti, Cottier padre aveva ricevuto una richiesta in tal senso da parte di un ingegnere ferroviario canadese, che gli aveva chiesto di risolvere un problema pratico. In Canada, nazione che si estende su più fusi orari, di fatto chi viaggiava per lavoro per conto del locale Ente Ferrovie, lo faceva portando in tasca tanti orologi quanti erano i fusi orari. Non certo comodo.

Emmanuel, quindi, realizzò un esemplare con l’Ora Universale, a ben vedere antesignano della soluzione trovata da Louis. Non ebbe, purtroppo, successo a causa di alcune “debolezze” progettuali, anche se la soluzione, in nuce, fu proprio quella da cui partì Cottier figlio per realizzare la propria.

L’Ora Universale in sintesi

Nell’Heure Universelle, una coppia di lancette – particolare importantissimo, su cui torneremo – indica semplicemente le ore e i minuti riferiti a una fascia oraria interna. La quale presenta le ore 12 corrispondenti al mezzogiorno – o alla mezzanotte – del fuso di riferimento (solitamente funzione del mercato di destinazione o del committente). Nella fascia oraria esterna troviamo le 24 ore, numerate da 0 a 23. Tutt’intorno una ghiera riporta, alle distanze corrispondenti ai fusi orari, i nomi delle altre città di cui è possibile leggere l’ora a colpo d’occhio, riferendola alla posizione indicata sul disco in 24.

Man mano che le ore trascorrono, la fascia oraria in 24 si muove, compiendo un giro in un giorno, mentre quella con le città rimane statica. Per sapere che ore siano, per esempio, a Istanbul, basterà quindi cercare il nome della capitale turca e leggere l’ora sull’anello in 24, quella che compare sotto il nome della città.

La rincorsa della concorrenza

Agli esordi, Cottier offrì una versione dell’Ora Universale a Vacheron Constantin, che nel 1933 realizzò un bellissimo orologio da tasca (vedi gallery in alto). Ma fu soprattutto Patek Philippe a legare il proprio nome all’invenzione del Maestro, per la quantità e la qualità degli esemplari creati nel corso del tempo.

Comunque l’idea delle Ore del Mondo piacque a molti, soprattutto nel Secondo Dopoguerra. Vi fu una vera pletora di costruttori che decise di presentare proprie interpretazioni dell’Ora Universale, ovviamente costruite senza l’apporto di Cottier e in versioni molto più abbordabili a livello di prezzo. Tra loro troviamo nomi come Seiko, che oltre ad offrire una versione analogica, la ref. 6217 7000, realizzò nel 1977 il modello Pan Am con quadrante Lcd – in cui, pur se con altra architettura, i principi di lettura restavano i medesimi. L’idea fu poi riproposta dal Marchio giapponese, negli anni seguenti, con altre referenze.

Oltre l’Ora Universale

Non si immagini però Cottier come un genio paranoico, che raggiunge la perfezione in un unico ambito, facendo caso omesso di tutto il resto. I numerosissimi brevetti in ambito orologiero depositati dal Maestro dimostrano che raccoglieva ogni difficoltà, ogni complessità come una sfida. Ogni limite è infranto, ogni soluzione consolidata dalla tradizione era superata, mostrando approcci completamente nuovi, più performanti e migliorativi sotto ogni punto di vista.

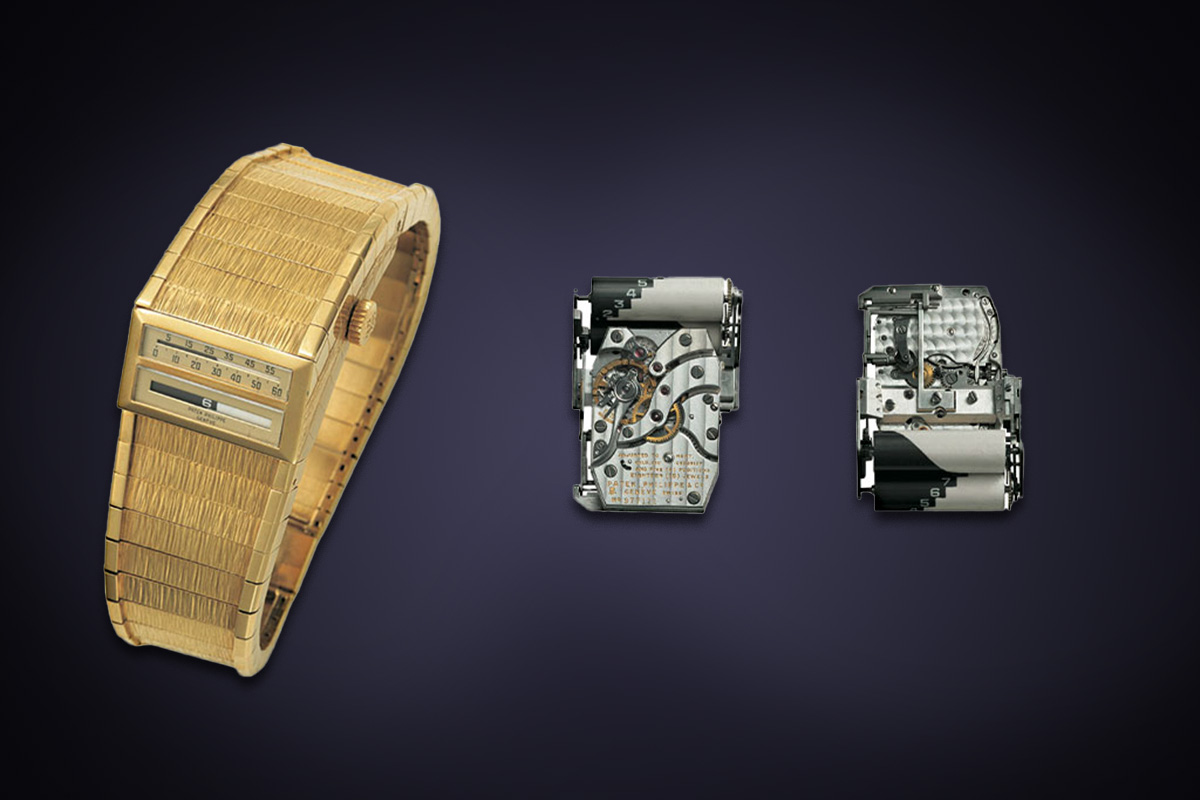

Louis Cottier era in grado di spaziare trasversalmente nell’orologeria, sempre apportando il suo tocco, unico e rivoluzionario. Sarà questo anche il caso del Linear Watch progettato per Patek Philippe, in cui la lancetta delle ore e quella dei minuti scompaiono, grazie a una rappresentazione del tutto innovativa della lettura dell’ora corrente.

Una sorta di firma segreta

Cottier volle sempre introdurre, nei propri orologi basati sul principio dell’Ora Universale, un dettaglio che costituiva una specie di firma segreta. Era la forma delle lancette, soprattutto di quella delle ore. Utilizzò design sempre diversi, insoliti, particolari. Anche se il suo nome non compariva, sul quadrante o sul movimento, a un esperto sarebbe bastata un’occhiata al quadrante per riconoscere il tocco magico del Maestro di Carouge.