Gli anniversari rappresentano per il mondo dell’orologeria occasioni straordinarie per riportare alla memoria o celebrare modelli che, in un modo o nell’altro, hanno fatto la storia di un marchio. Nuove complicazioni, materiali inediti, genesi di collezioni divenute iconiche nel tempo sono motivi più che validi per riprendere gli orologi a distanza di decadi, rivisitarli in chiave moderna e proporli agli appassionati. Omega, dobbiamo ammetterlo, vanta primati di prestigio assoluto, molti dei quali legati alla collezione di cronografi a carica manuale Speedmaster.

Considerata un’icona fuori dal tempo, la serie di Omega Speedmaster ha per esempio prodotto la referenza 105.012-65 che il 20 luglio 1969 ha accompagnato gli astronauti della missione Apollo 11 nel primo allunaggio della storia. Un’impresa memorabile che – come tutti sanno – è valsa allo Speedmaster in questione e ai modelli che ne hanno tratto ispirazione negli anni a venire il nome di Moonwatch (Orologio della Luna).

Non tutti sanno però che una precedente referenza della stessa serie (la 105.003) aveva già partecipato a importanti missioni spaziali statunitensi. E che la certificazione con cui la Nasa ha dichiarato quell’esemplare idoneo alla conquista dello spazio risale al 1° marzo 1965. Ecco, in questo 2025 Omega festeggia il 60° anniversario di quello storico traguardo. Di cui, nei paragrafi che seguono, provo a ripercorrere le tappe.

Un orologio meccanico da affiancare ai misuratori elettronici

Anno 1963. Si conclude il progetto Mercury, il primo programma spaziale a stelle e strisce ad aver inviato esseri umani in orbita intorno alla Terra. Sette astronauti in tutto, passati alla storia come i “Mercury Seven”, hanno di fatto inaugurato la corsa allo spazio, affidandosi totalmente alle strumentazioni elettroniche dei vari moduli. Strumentazioni tanto avanzate (in relazione ai tempi, s’intende) quanto dipendenti dalla corrente elettrica fornita dagli accumulatori di bordo.

Ma per le missioni future gli astronauti chiedono di poter affiancare ai misuratori elettronici degli orologi meccanici, il cui funzionamento fosse indipendente dalla corrente elettrica. La richiesta è ufficialmente inoltrata a Donald Kent “Deke” Slayton, Direttore delle Operazioni Nasa per i programmi spaziali Mercury, Gemini e Apollo.

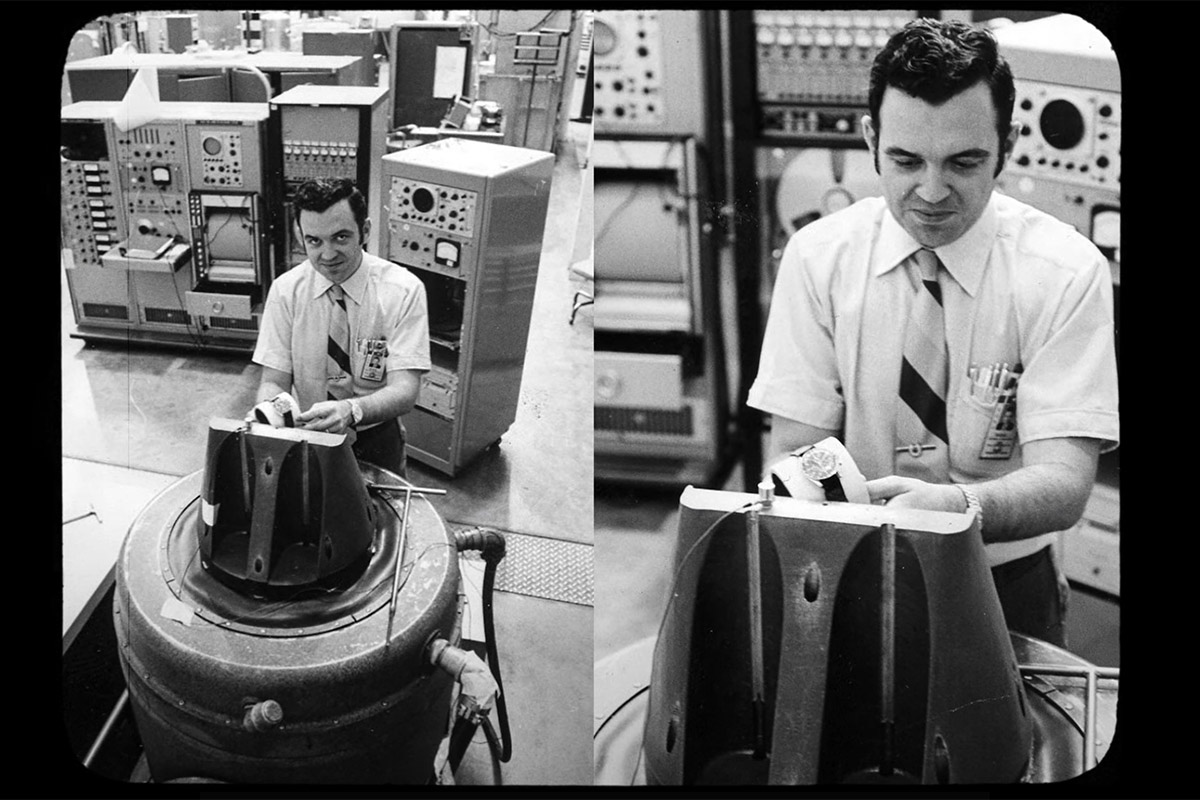

Anno 1964. Slayton accoglie la richiesta e la inoltra a diverse manifatture orologiere chiedendo l’invio di cronografi meccanici di alta qualità. Questi sarebbero stati sottoposti a rigorosi test interni coordinati dall’ingegnere James Ragan. A spedire i propri campioni ai laboratori Nasa – secondo alcune fonti – sono soltanto quattro marche. Secondo altre sarebbero state dieci.

Noi del Giornale degli Orologi conosciamo anche una versione inedita alla quale sentiamo però di dar credito. In un’intervista rilasciata dallo stesso Ragan ad Augusto Veroni, di cui qui trovate un estratto, l’ex ingegnere fa riferimento a orologi acquistati da emissari della Nasa in incognito presso diversi rivenditori americani.

Le prime selezioni. E Omega va avanti

In un caso o nell’altro, Omega partecipa alla storica selezione. Alcuni orologi sono scartati in partenza, non possedendo i requisiti di base per poter accedere ai test. Ne restano tre: Omega, con lo Speedmaster ref. 105.003, è fra questi. È un cronografo da 39,7 mm di diametro, con indici luminosi in trizio (il Super-LumiNova sarebbe arrivato quasi 35 anni più tardi), scala tachimetrica sulla lunetta, vetro in plexiglas, pulsanti crono di medie dimensioni e assenza di spallette di protezione per la corona.

Ad animarlo il famoso calibro 321 basato su ruota a colonne. I test hanno inizio. Due degli orologi in prova si fermano già al primo, quello dell’alta temperatura: 70° C per le prime 48 ore, 90° C per i successivi 30 minuti. Deformazione delle lancette e del vetro zaffiro le cause principali del fallimento. L’Omega Speedmaster ne esce indenne e va avanti.

L’accelerazione del razzo Saturn V

Vi lascio immaginare quali e quanti test l’orologio selezionato avrebbe dovuto superare per essere considerato così affidabile da essere incluso fra gli strumenti in dotazione ai piloti. Le missioni non ammettono errori, né possibilità di recupero: un orologio deve funzionare dalla partenza al rientro sulla Terra. Qualsiasi anomalia di marcia o arresto non sarebbero stati in alcun modo rimediabili. Badate bene che un orologio meccanico poteva fare la differenza fra il successo e l’insuccesso di una missione, come qualche anno più tardi avrebbe dimostrato la missione Apollo 13. Anche a tal riguardo vi sveliamo alcune curiosità nella nostra intervista a James Ragan.

Senza entrare nel merito delle condizioni fisiche e delle continue variazioni di temperatura e pressione cui gli orologi sarebbero stati sottoposti, vi ricordo che le accelerazioni subite dai piloti durante le varie sequenze di lancio sono ai limiti della tolleranza per qualsiasi adulto non opportunamente allenato e formato. Vi do giusto qualche numero.

Il mitico Saturn V, il razzo che ha portato in orbita il LEM (Lunar Excursion Module, il mezzo che si sarebbe poi posato sulla superficie lunare quella notte di luglio del 1969), nella prima sequenza di lancio aveva il compito di raggiungere un’altitudine di 61 km a una velocità di 8.600 km/h in appena due minuti e mezzo. L’accelerazione necessaria era tale da far raggiungere al Saturn V i 2 km di quota alla velocità di 1.800 km/h.

11 test in tutto. L’Omega Speedmaster è l’unico a superarli

I test riservati agli orologi furono in tutto 11. Quei test, come in più occasioni l’ingegnere Nasa James Ragan ha ricordato, erano gli stessi cui erano sottoposti gli altri strumenti di bordo. «Il fatto che un orologio riuscisse a superare quei test sorprese persino me», ricorda Ragan. «Quello specifico ambiente era stato creato per i dispositivi destinati alle navicelle. Era tutt’altro che facile. Quei test erano i più estremi cui si potesse sottoporre un dispositivo».

Senza entrare nel merito di ciascuna prova, mi limito a elencarle per tipo. Test alle alte temperature, test alle basse temperature, test sottovuoto, test di umidità, test di corrosione, test di resistenza agli urti, test di accelerazione, test alle basse pressioni, test alle alte pressioni, test di vibrazione e test del suono. Il test di accelerazione, ritenuto cruciale per un orologio che doveva seguire un razzo spaziale nella sua complessa fase di lancio, consisteva nel sottoporre l’orologio a una forza massima di 7,25 G per 5 minuti, per poi incrementarla fino a 16 G, lungo tre assi, per un intervallo di tempo pari a 30 secondi. G è l’accelerazione di gravità, quella subita da qualsiasi corpo in caduta libera in un campo gravitazionale, e assume un valore medio di 9,8 m/s2. Moltiplicando per 16 questo valore, si ottiene l’impressionante accelerazione di 156,8 m/s2.

Prima dell’Apollo 11. Le missioni del programma Gemini

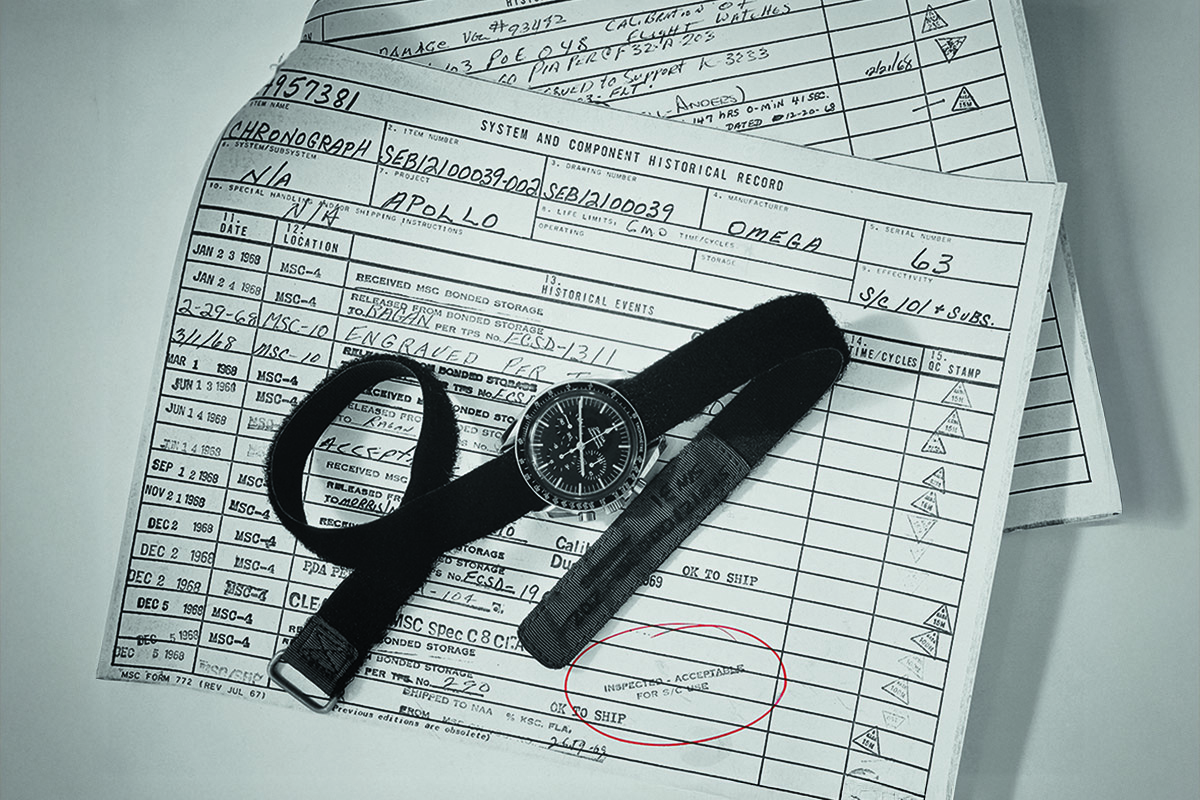

L’unico ad arrivare fino alla fine del percorso segnando sempre l’ora esatta fu l’Omega Speedmaster ST 105.003. La Nasa, quel 1° marzo 1965, era finalmente in possesso dell’orologio che avrebbe preso parte alle successive missioni spaziali con equipaggio.

Solo dopo tre settimane infatti, l’Omega Speedmaster ST 105.003 avrebbe accompagnato gli astronauti Virgil Ivan “Gus” Grissom e John Young nella missione Gemini 3. Poi, dopo aver beneficiato di alcuni miglioramenti, Edward White nella celebre e fotografata “passeggiata spaziale” del 1965, nella missione Gemini 4. E ancora, nel 1968, nella missione Apollo 8 che per la prima volta svelò all’occhio umano “l’altro lato della Luna”. Per consegnarsi definitivamente alla Storia (quella con la “S” maiuscola), il 20 luglio 1969, con la missione Apollo 11, il primo e memorabile allunaggio di Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

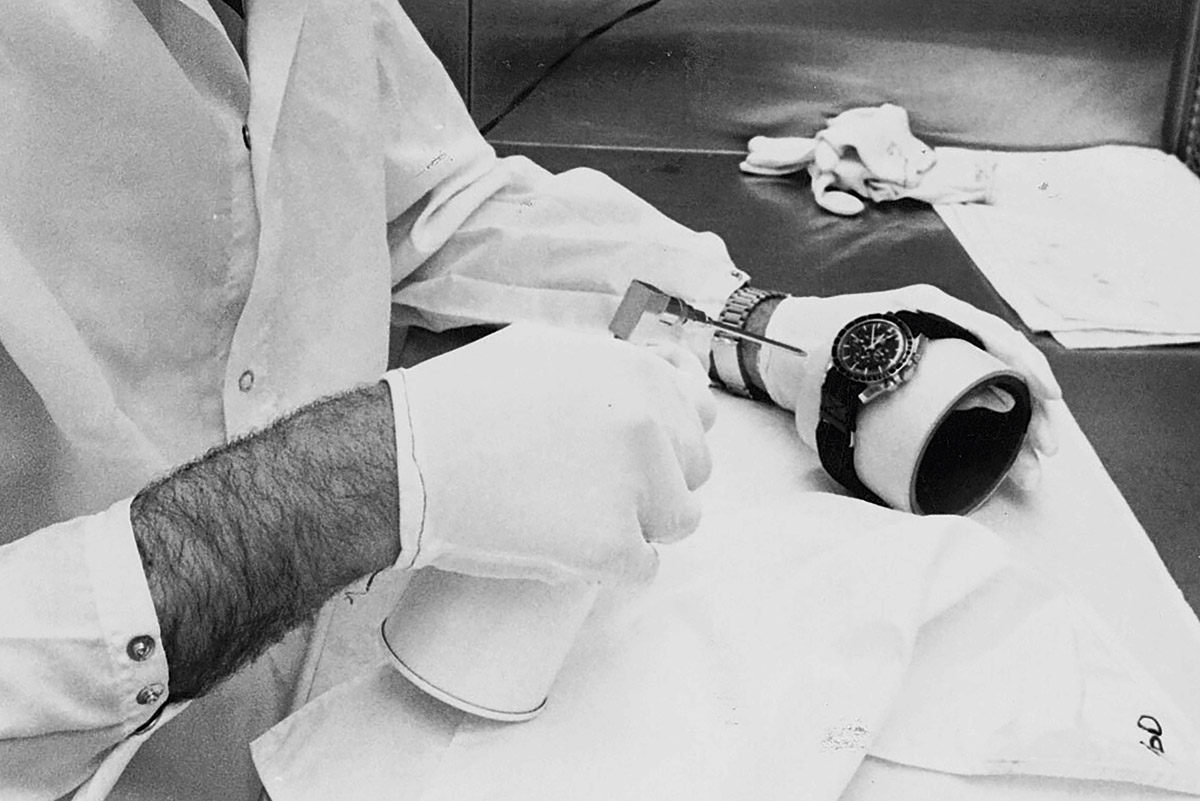

È importante sottolineare che gli esemplari utilizzati in quegli anni oltre i confini terrestri erano gli stessi destinati da Omega alla vendita. Gli stessi cioè che le persone comuni potevano ammirare nelle vetrine dei negozi e comprare. L’unica modifica apportata e richiesta dagli stessi piloti consisteva in un cinturino in Velcro® che permetteva di indossarli sopra la tuta spaziale.

Gli Omega Speedmaster Moonwatch oggi

Faccio una premessa a scanso di equivoci: tutti i Moonwatch sono Speedmaster, ma non tutti gli Speedmaster sono Moonwatch. Questo perché la serie dei cronografi Speedmaster è nata nel 1957 ispirandosi al mondo delle auto da corsa, non all’esplorazione spaziale. La mitica lunetta con scala tachimetrica, pensata per misurare la velocità media di un’auto sulla distanza di 1 km, ne è una diretta testimonianza.

Gli attuali Omega Speedmaster ’57 (diametro di 40,5 mm) rappresentano infatti l’evoluzione di quei primi modelli. Gli Speedmaster First Omega in Space (diametro di 39,7 mm) si ispirano invece a un esemplare precedente a quello che ha ottenuto la qualificazione Nasa del ’65 e che quest’anno festeggia i 60 anni. Si tratta dell’Omega CK 2998 indossato dall’astronauta Walter Schirra il 3 ottobre 1962 per la missione Sigma 7 del progetto spaziale Mercury. Non un orologio testato in particolari condizioni, ma – stando a quanto tramandato – una scelta personale del pilota.

Poi ci sono gli Speedmaster Dark Side of the Moon (diametro di 44,24 mm), ispirati agli esemplari utilizzati dagli astronauti dell’Apollo 8 che nel 1968 hanno visto per la prima volta la “faccia nascosta della Luna”. E ancora gli Speedmaster Calibro 321 (diametro di 39,7 mm), che montano un movimento sviluppato a partire da quello in uso fino al 1968. Interamente revisionato, è il risultato di due anni di studi e ricerche nei quali il Marchio ha utilizzato addirittura la Tac per esplorare l’interno dell’ST 105.003 che aveva al polso Eugene “Gene” Cernan durante l’Apollo 17 del 1972.

E veniamo ai Moonwatch derivati da quello usato per il primo sbarco sulla Luna del 1969, base per i modelli contrassegnati dalla dicitura “Professional”. Hanno tutti la cassa di 42 mm di diamtero, il vetro in esalite (plexiglas) o zaffiro sintetico a seconda delle referenze, calibro Omega 3861 a carica manuale (come l’originale) e sono fatti di vari materiali che spaziano dall’acciaio inossidabile all’oro Sedna o all’oro Canopus. Emblematico il fondello a vite che riporta incise le famose scritte: Flight-Qualified by Nasa in 1965 for all manned space missions. E ancora: The first watch worn on the Moon. Il resto è storia.