È stato intenzionale. Non volevo intervistare Carlo Giordanetti su Swatch, ma parlare con lui di quel che di Swatch abbiamo capito in quasi trentacinque anni di vita e di lavoro. Chiunque possegga una vera cultura del settore lo considera l’orologio che ha salvato la Svizzera delle lancette dal completo fallimento. E non sbaglia.

In quegli anni l’orologeria svizzera era sottoterra per colpa della tecnologia al quarzo. Le marche svizzere la consideravano una sorta di evoluzione della tecnologia meccanica e la producevano con modalità direttamente mutuate dall’Alta Orologeria: a mano e con metodi da certosini, pazientissimi monaci. Poi arrivarono i giapponesi: macchine, automazione e circuiti integrati. Prezzi bassissimi per orologi micidialmente precisi. I quarzi svizzeri (cui l’intero settore si era dedicato) uscirono dal mercato perché costosi e obsoleti. Ho visto con i miei occhi avvolgere a mano le bobine di un motore per orologi elettronici. Costosi e – appunto – fuori mercato. Ne conservo uno per non dimenticare.

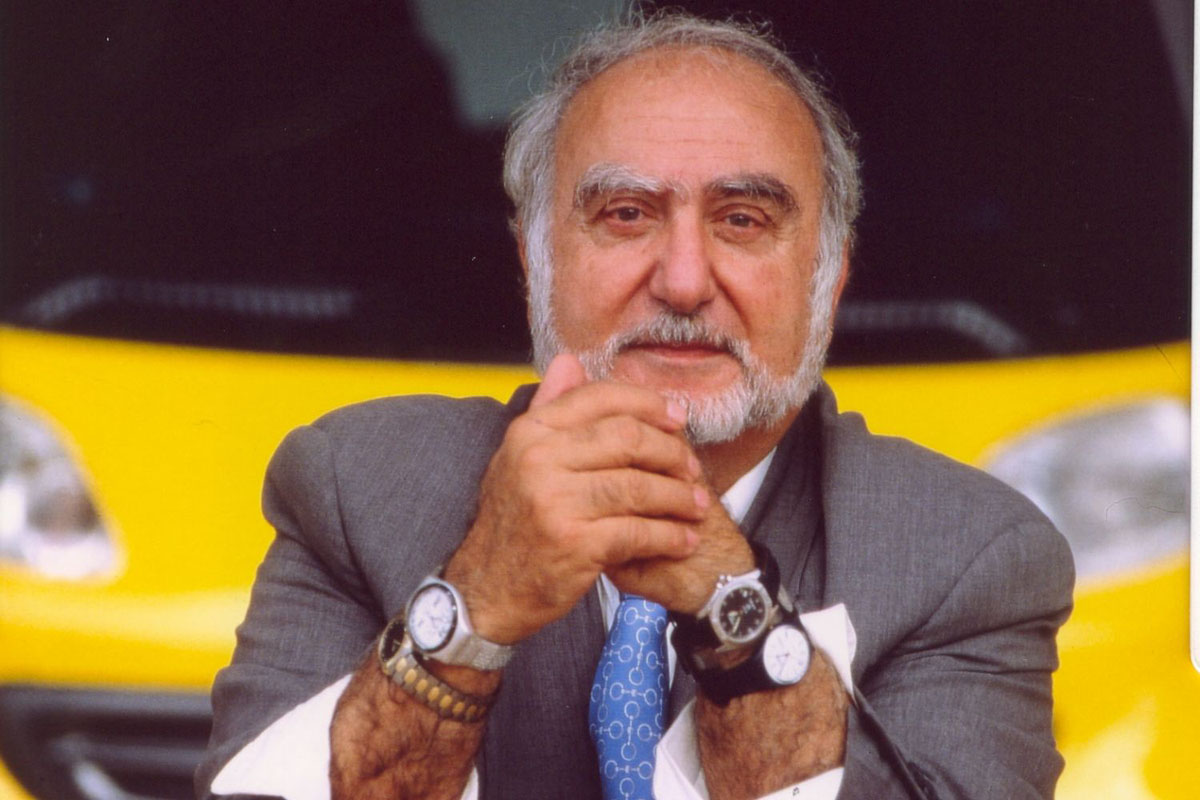

Le marche svizzere fallivano con una velocità impressionante e uno dei giovani consulenti chiamati a gestire questi funerali commerciali si chiamava Nicolas G. Hayek, svizzero d’origine libanese. Pensò che qualcosa si poteva fare e cominciò a comprare marche, creando un piccolo gruppo che poi prese il nome di Smh. Puntò tutto sull’orologeria meccanica, sul ritorno della tradizione in un ambito comunque d’eccellenza, limitato nei numeri. Perché lo strapotere delle marche giapponesi nel quarzo era assolutamente imbattibile. Poi pensò che qualcosa, però, si potesse anche fare con la tecnologia del quarzo. L’idea era di dimostrare che – volendo – anche gli svizzeri potevano superare qualunque limite di automazione e produrre orologi economici, precisi e per giunta di plastica.

Ma fin dall’inizio non pensava a numeri stratosferici. Fu lui stesso a raccontarmi che quando andò a chiedere un finanziamento per Swatch, orologio che nel suo business plan avrebbe dovuto vendere un milione di esemplari, chi doveva finanziarlo gli rise in faccia. E da allora imparò a mettere del grano in cascina perché certe volte a chiedere soldi alle banche finisci solo per arrabbiarti. Il resto ve lo racconto un’altra volta. Perché qui non è importante la storia di Swatch, ma il suo significato. Ieri come oggi e – speriamo – domani e più oltre ancora. Perché Swatch, prima d’essere un orologio, è un modo di pensare.

Ho fatto solo pochissimo editing – tagliando solo un po’ di stupide puttanate personali – perché Carlo Giordanetti parla come un libro stampato. Ah, dimenticavo. Carlo Giordanetti oggi è ufficialmente “Swatch Management, Ceo, The Swatch Art Peace Hotel”.

Partiamo da quando hai scoperto l’esistenza di Swatch.

Swatch l’ho scoperto perché nella mia famiglia per quattro generazioni abbiamo sempre lavorato per aziende svizzere, senza che mai nessuna fosse connessa con l’altra. Negli anni ’84/’85 mio papà andava e tornava spesso da Basilea, e un giorno è tornato con uno Swatch, ma non è che si sapesse bene che cos’era, perché era almeno due anni prima che entrasse nel mercato italiano.

Erano tristissimi poi i primi…

No, non più, c’era già stata la prima generazione di creatività. Il mio primissimo era stato il Don’t Be Too Late e subito dopo arrivò il Jellyfish. Ai tempi ero in Unilever, avevo 24 anni, andavamo tutti in ufficio in giacca e cravatta pur essendo nel marketing. Ma avevo questa cosa qua al polso e per questo ero diventato un po’ il figo della situazione, pur essendo un semplice Assistant Product Manager sulla margarina, non proprio glamour! E lì mi ricordo che è scattata una specie di passione proprio per il valore comunicativo dell’oggetto.

Non ero appassionato di orologi e non mi posso dire appassionato di orologi nemmeno oggi, nel senso nobile del termine, ma è come se io allora avessi capito che quello era un oggetto di comunicazione, prima ancora che un orologio. Mi ricordo quando dicevano: “Va beh, ma costa 50.000 lire”… Sì, ma è più preciso di qualsiasi orologio, di qualsiasi orologio serio che avevamo allora, degli automatici tradizionali che poi perdevano i minuti.

Sottovalutare Swatch è un errore micidiale che ho fatto anch’io. Ti confesso una cosa terribile: quando cominciai a fare la prima rivista di orologi andai a intervistare Philippe Stern, il padre di Thierry, e facendo il ruffiano in maniera indecorosa gli dissi: “Ma insomma, questa storia degli orologi di plastica…”. Lui mi ferma e mi dice: “Non dica più una parola Veroni, fermo là… Senza quell’orologio di plastica forse Patek Philippe sarebbe in mano a qualche gruppo finanziario e l’orologeria svizzera non esisterebbe più”.

Bello! E questa storia si è ripetuta diciamo quasi 30 anni dopo, quando è stato presentato il Sistem51. Eravamo nel grande padiglione per raccontare i 30 anni di Swatch, alla fiera di Basilea, e a un certo punto Nick Hayek mi ha mandato a chiamare e ha detto “Portatemi subito tre Sistem51”, che noi naturalmente non avevamo a portata di mano: le corse! Perché lui conosceva questo rispetto, amore, affetto della famiglia Stern per Swatch. Quindi, quando si sono incontrati lui, gli ha dato il nuovo Sistem51. E questi erano davvero felici come pasque, era come il simbolo di un secondo miracolo.

Per questo il gruppo si chiama Swatch Group, non Omega Group…

Sì, a un certo punto da Smh siamo diventati Swatch Group, e ricordo che per questo alcuni avevano storto il naso…

Anch’io, confesso!

Io ero negli Stati Uniti, ero a New York per Swatch, negli anni in cui c’è stato il cambio del nome: c’era da camminare schisci nei corridoi se incontravi i colleghi di Omega!

Come sei riuscito a entrare in Swatch?

In realtà ai tempi (adesso è un po’ diverso), essere nel marketing, soprattutto in una grande multinazionale, faceva molto curriculum. Erano le aziende a chiamarti: era proprio diverso il mondo, mi ricordo che potevi avere uno o due colloqui a settimana… Fui contattato da una “cacciatrice di teste” e andai a Rozzano, un pomeriggio, alla sede italiana del gruppo. Dove fui intervistato dal dottor Bosisio.

Che non era un personaggino facile…

No assolutamente, anzi. Ricordo di essere arrivato sulla porta ed essere stato passato ai raggi X. Dopodiché abbiamo iniziato a fare conversazione, e poi è scattato qualche cosa, forse, senza che io mi fossi preparato in alcun modo. Forse fu il fatto che io già conoscessi il marchio, fatto sta che sono entrato in Swatch così, come Sales & Marketing Coordinator. Coordinavo i display dalla Svizzera e insieme al team delle vendite e del marketing facevamo gli ordini delle collezioni. All’epoca funzionava tutto in maniera molto diversa, e soprattutto non c’erano ancora i negozi monomarca, c’erano i clienti.

La mia prima foto come persona Swatch è su una scala davanti a un negozio in via Paolo Sarpi mentre sto attaccando un adesivo Swatch su una vetrina – in pantaloni di velluto marrone a coste, camicia azzurra e cravatta. Noi anche quello facevamo. È stato un periodo straordinario.

A quei tempi Smh aveva Omega e Tissot ereditati da De Marchi, il precedente importatore, e poi Swatch: solo quei tre marchi lì e fine. Quando facemmo i primi incontri con i clienti, Omega era OMEGA, anche se diversa da adesso; Tissot comunque un marchio importante per l’Italia, ma con Swatch ci guardavano come se fossimo pazzi. Andavamo nei meeting degli orologiai con i Maxi Swatch e le modelle: dei pazzi. Però presto è cominciato quel fenomeno che è stato italiano più che di qualsiasi altra nazionalità, il concetto di avere questo orologio stravagante, ma comunque preciso e di qualità…

Aveva un valore aggiunto era pazzesco!

E portava nei negozi tanta gente! Questa era la grande cosa: sono sicuro che chiunque tu intervistassi dei vecchi negozianti di allora ti direbbe: “Abbiamo dovuto togliere il campanello!” perché non se ne poteva più. Siamo in pratica il marchio che è riuscito a togliere la sicura ai negozi di orologi. Poi è tornata, eh!?

E c’erano collezionisti insospettabili: ricordo che Gianni Bulgari aveva tutto!

Ricordo che quando iniziai c’era appena stata l’asta, a Ginevra, in cui Gianni Bulgari aveva comprato tutte le prime serie, tutto quello che c’era stato fino ad allora. E nel cogliere il potenziale da questo segnale c’è stata tutta la genialità di Franco Bosisio, supportato dall’altro genio, Mr. Hayek. Così è iniziato il fenomeno del collezionismo, anche se all’inizio noi non lo abbiamo mai promosso.

Anzi, lo avete frenato molto.

In certi momenti sì, perché il signor Hayek ha sempre avuto timore che la cosa fosse vista nel modo sbagliato, che l’azienda fosse giudicata opportunista, in certe situazioni, e lui non lo voleva assolutamente.

Ed è lì che inventò la distribuzione selettiva.

Sì, anche perché nel ’97 il fenomeno dei collezionisti è diventato talmente macroscopico che ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa per gestirlo. Quando è nato The Swatch Collectors Of Swatch, con il simbolo delle tre ninfe che si rincorrevano nude nel centro, è proprio perché il signor Hayek ha detto: “Bisogna proteggere quelli che veramente ci credono e non sono speculatori”. Quindi abbiamo creato un mondo dedicato a loro, addirittura il giornale…

Avete anticipato di 30 anni, se non di 40, qualcosa che nell’orologeria in generale è necessaria adesso: proteggere i collezionisti veri dagli speculatori che comprano per vendere, lucrandoci, ai collezionisti veri.

Sì, certo, tante volte ci è capitato – anche se io non sono mai stato nel commerciale vero e proprio, piuttosto nel marketing o nella comunicazione – di dover prendere per la collottola dei personaggi per dir loro: “No, troviamo un altro modo, perché così non va bene”. E su questo discorso dei collezionisti credo che abbiamo fatto un buon lavoro, rendendoli molto partecipi della vita del marchio, dell’azienda, con gli eventi e tanto altro che abbiamo creato apposta per loro. Eventi e altro non destinati al pubblico generico in cui i collezionisti avevano un palco riservato. No: iniziative destinate solo a loro.

Nel pieno del proprio successo Swatch sembrò quasi infastidita dalle luci della ribalta. Nello stesso periodo, se ti ricordi, esplose anche un fenomeno Fossil e circolava la favola di un accordo secondo il quale Swatch non avrebbe rotto troppo le balle in USA a Fossil e Fossil, a sua volta, non avrebbe rotto troppo le balle in Europa. E questo perché Hayek non ha mai amato la competizione, ma il quieto vivere.

Io ricordo una grandissima lezione: quando qualcuno, in uno dei soliti meeting, faceva l’analisi della concorrenza un po’ con il dito puntato, lui disse: “Ma di cosa state parlando? Grazie a Dio che abbiamo concorrenti. Se non ci fossero saremmo morti. Io sono contento che i concorrenti ci tengano svegli di notte, perché bisogna stare svegli di notte, non dormire”. Questo per dire che è impossibile, un accordo simile sarebbe stato contro ogni suo credo.

Parliamo delle tecnologie totalmente automatizzate per realizzare gli Swatch. Era una cosa mai vista, e che ancora una volta ha dato origine a leggende. Si diceva che persino Rolex fosse andato a spiare come si realizzavano gli Swatch per vedere se si poteva prendere spunto per una maggiore automazione. E forse in parecchie marche hanno goduto dell’evoluzione tecnologica originata da Swatch e dalle macchine inventate per automatizzarne la produzione.

Io stesso entrai di nascosto tre volte nella fabbrica, di nascosto ripeto, poi un giorno vado da Hayek, passando per Beatrice Howald, la sua storica segretaria, e gli chiedo di visitare la fabbrica. E lui mi dice: “Ma se ci sei stato tre volte!”. E io: “Vabbè, ma non ho pubblicato niente”. Si è messo a ridere e quindi è stata organizzata una cosa da servizi segreti: per cui dopo lunga trattativa potei portare la mia macchina fotografica, ma ogni volta che finivo con un rullino dovevo passarlo a una persona che mi seguiva passo per passo e prendeva i rullini per farli sviluppare, controllando cosa avessi fotografato. Il giorno dopo, in occasione di un’altra chiacchierata con Hayek, mi vennero consegnate le diapositive “non proibite”!

È vero, in quel periodo la grande tecnologia di Swatch era “secretata” come certi documenti politici. Una delle grandi sfide attraverso le quali Mr. Hayek convinse gli investitori ad andargli dietro fu proprio il commitment che tutto quello che Swatch avrebbe sviluppato dal punto di vista dell’innovazione tecnologica sarebbe entrato nel circuito dei marchi della società. Ma non all’esterno: facessero da soli, gli altri, se erano in grado. Ancor oggi arrivano progetti che potrebbero esser perfetti per X o Y, ma nella grande maggioranza dei casi prevale la linea Hayek, cioè “prima Swatch”.

Nick continua giustamente a usare Swatch come base di ricerca tecnologica da cui distribuire a tutte le marche del Gruppo. Pensa alla stessa àncora di plastica del Powermatic 90 che viene da Swatch: e sarà anche di plastica ma funziona benissimo. Anche perché nel gruppo avete persino una fabbrica di polimeri che produce e fa ricerca avanzata.

Sì, Swatch è sempre rimasta al centro, credo sia così perché tutta l’azienda ha sempre ragionato in maniera molto dinamica, da vero gruppo con un buon centro di gravità intorno al quale ruota tutto: dalle singole marche alle singole sezioni che producono componenti. E persino la fase creativa poteva esser condivisa, in certe fasi. (continua)